... neuere Einträge

Gelesen: Duell der Orphanen

"Duell der Orphanen" schließt nahtlos an den vorherigen Roman an. Die Orphanen sind im Sol-System aufgetaucht und sowohl die Gemini als auch die Solaren Welten versuchen verzweifelt, den neuen Feind zu besiegen. Das gestaltet sich aber erwartungsgemäß schwieriger als man sich gedacht hat. Der Roman bringt dabei wieder einmal einige schrecklicher und unvorhersehbare Ereignisse mit sich. Das ist spannend, reißt aber irgendwie nicht mit. Das ist schade, denn besonders Doktor Tregardes Tod hätte einen eigentlich sehr mitnehmen müssen.

"Duell der Orphanen" schließt nahtlos an den vorherigen Roman an. Die Orphanen sind im Sol-System aufgetaucht und sowohl die Gemini als auch die Solaren Welten versuchen verzweifelt, den neuen Feind zu besiegen. Das gestaltet sich aber erwartungsgemäß schwieriger als man sich gedacht hat. Der Roman bringt dabei wieder einmal einige schrecklicher und unvorhersehbare Ereignisse mit sich. Das ist spannend, reißt aber irgendwie nicht mit. Das ist schade, denn besonders Doktor Tregardes Tod hätte einen eigentlich sehr mitnehmen müssen.Die komplette Rezension zu dem Roman findet man wie immer auf SF-Radio:

Sternenfaust Band 183 - Duell der Orphanen (von Guido Seifert)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Gelesen: Handlanger der Gemini

Die Gemini haben das Sol-System besetzt. Sie töten Menschen, die sie als unwürdig betrachten und klonen diejenigen, die sie weiter nutzen können. Lediglich drei Wissenschaftler klonen sie nicht. Denn geklont würden die drei ihre Kreativität verlieren. Für Dr. Tregarde, Walter Gregorovitch und Professor von Schlichten ist dies die Möglichkeit die Kriegsbemühungen der Gemini zu sabbotieren. Im Gegensatz zu den Lesern wissen sie jedoch nicht, dass sie damit Dinge in Gang bringen, die das Ende des Universums bedeuten können...

Die Gemini haben das Sol-System besetzt. Sie töten Menschen, die sie als unwürdig betrachten und klonen diejenigen, die sie weiter nutzen können. Lediglich drei Wissenschaftler klonen sie nicht. Denn geklont würden die drei ihre Kreativität verlieren. Für Dr. Tregarde, Walter Gregorovitch und Professor von Schlichten ist dies die Möglichkeit die Kriegsbemühungen der Gemini zu sabbotieren. Im Gegensatz zu den Lesern wissen sie jedoch nicht, dass sie damit Dinge in Gang bringen, die das Ende des Universums bedeuten können..."Handlanger der Gemini" weist nur eine dünne, nicht besonders spannende Handlung auf. Dafür nimmt sich der Roman kurz vor dem Zyklusfinale Zeit, Atmosphäre aufzubauen. Die Gemini-Gesellschaft wird wieder einmal in ihrer ganzen Grausamkeit gezeigt. Außerdem wird die "Wertigkeit" von Klonen thematisiert, was für eine Heftromanserie eine sehr gute Sache ist.

Die komplette Rezension findet man auf SF-Radio:

Sternenfaust Band 182 - Handlanger der Gemini (von Guido Seifert)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Gelesen: Rhodans Hoffnung

Der Staffelauftakt bringt wenig Neues: Perry Rhodan klaut ein Raumschiff, während Bull in Terrania Probleme mit der Heterogenität hat. Als alles gelöst zu sein scheint, fliegt Rhodan mit dem schrottreifen, geklauten Kahn zur Wega, um in einen Krieg einzugreifen. Das ist natürlich gänzlich unsinnig, da die Erde von Bürgerkriegen geplagt ist und er mit seinem kleinen Beibott eh nichts ausrichten kann. Kaum ist er weg, kommen feindliche Aliens auf die Erde - wer denn sonst.

Der Staffelauftakt bringt wenig Neues: Perry Rhodan klaut ein Raumschiff, während Bull in Terrania Probleme mit der Heterogenität hat. Als alles gelöst zu sein scheint, fliegt Rhodan mit dem schrottreifen, geklauten Kahn zur Wega, um in einen Krieg einzugreifen. Das ist natürlich gänzlich unsinnig, da die Erde von Bürgerkriegen geplagt ist und er mit seinem kleinen Beibott eh nichts ausrichten kann. Kaum ist er weg, kommen feindliche Aliens auf die Erde - wer denn sonst."Rhodans Hoffnung" endet also in einer sinnfreien Flucht von der Erde und den überfälligen, außerirdischen Invasoren. Die komplette Rezension zu dem Roman findet man auf SF-Radio:

Perry Rhodan Neo 9 - Rhodans Hoffnung (von Frank Borsch)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Gelesen: Die Terraner

"Die Terraner" markiert das Ende der ersten "Perry Rhodan Neo"-Staffel und enttäuscht auf ganzer Linie. Zwar werden eigentlich alle offenen Handlungsstränge zu einem Abschluss gebracht, doch der achte Roman der Serie macht deutlich, wie wenig auf den vergangenen 1200 Seiten eigentlich geschehen ist. Denn eigentlich hat Rhodan gar nichts erreicht, außer sich äußerst dumm anzustellen. Das ist für eine Serie, die den Erben des Universums modernisieren soll, einfach zu wenig.

"Die Terraner" markiert das Ende der ersten "Perry Rhodan Neo"-Staffel und enttäuscht auf ganzer Linie. Zwar werden eigentlich alle offenen Handlungsstränge zu einem Abschluss gebracht, doch der achte Roman der Serie macht deutlich, wie wenig auf den vergangenen 1200 Seiten eigentlich geschehen ist. Denn eigentlich hat Rhodan gar nichts erreicht, außer sich äußerst dumm anzustellen. Das ist für eine Serie, die den Erben des Universums modernisieren soll, einfach zu wenig.Die komplette Rezension zu dem enttäuschenden Staffelabschluss findet man auf SF-Radio:

Perry Rhodan Neo 8 - Die Terraner (von Hubert Haensel)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Gelesen: Wolfmond

Lilith sucht in der Wüste Sahara nach dem tot geglaubten Duncan Luther. Wieder einmal geht sie ohne Plan vor und stößt in eine Oase voller Werwölfe. Doch glücklicherweise will Landru, dass Lilith Duncan findet, denn alles ist Teil eines großen Plans.

Lilith sucht in der Wüste Sahara nach dem tot geglaubten Duncan Luther. Wieder einmal geht sie ohne Plan vor und stößt in eine Oase voller Werwölfe. Doch glücklicherweise will Landru, dass Lilith Duncan findet, denn alles ist Teil eines großen Plans.Lilith verhält sich dumm und trifft auf ähnlich dämliche Werwölfe. Glücklicherweise hat der - bisher ebenfalls nicht besonders kluge - Landru jedoch einen pfiffigen Plan, der klugerweise Lilith mit dem Leben davon kommen lässt. Es ist ja nicht so, als hätte Landru heftelang versucht, Lilith zu töten.

Die komplette Rezension zu dem Roman findet man auf SF-Radio:

Vampira Band 19 - Wolfsmond (von Adrian Doyle)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Gelesen: Flucht von der Erde

Die Gemini greifen die Erde an, doch die Menschheit weiß davon nichts. Während Daniel Stein bei Nachforschungen über den Verbleib seiner Freundin auf die Gemini-Flotte stößt, versucht Dana mit ihrer Erinnerung an die "alte" Zeitlinie, Cody Mulcahy daran zu hindern, seinen Vater umzubringen. Die mysteriösen Ritter der GRAFSCHAFT haben jedoch ebenfalls dieses Wissen und nutzen den Moment, um Dana zu treffen und sich ihr zu enthüllen. Auf diese Weise erfährt Dana, was in der "alten" Zeitlinie geschehen ist.

Die Gemini greifen die Erde an, doch die Menschheit weiß davon nichts. Während Daniel Stein bei Nachforschungen über den Verbleib seiner Freundin auf die Gemini-Flotte stößt, versucht Dana mit ihrer Erinnerung an die "alte" Zeitlinie, Cody Mulcahy daran zu hindern, seinen Vater umzubringen. Die mysteriösen Ritter der GRAFSCHAFT haben jedoch ebenfalls dieses Wissen und nutzen den Moment, um Dana zu treffen und sich ihr zu enthüllen. Auf diese Weise erfährt Dana, was in der "alten" Zeitlinie geschehen ist.Der Roman bringt die Handlung einen großen Schritt nach vorne, was gut ist. Allerdings wirkt das treffen zwischen Dana und den Rittern etwas konstruiert. Das muss wahrscheinlich so sein, schließlich hat Dana viel zu erfahren. Wirklich spannend ist dieser Teil jedoch nicht.

Die komplette Rezension findet man auf SF-Radio:

Sternenfaust Band 181 - Flucht von der Erde (von Thomas Höhl)

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Gesehen: Ziemlich beste Freunde

Einige Medien bezeichnen "Ziemlich beste Freunde" als die Kinoüberraschung des Jahres. Der Film lief zunächst in weniger als 200 Kinos in Deutschland an, doch bereits nach der ersten Woche zeigten mehr als doppelt so viele Kinos den Film. Das mag für deutsche Kinokettenstrategen eine Überraschung sein. Im Herkunftsland der Komödie, Frankreich, besuchte bereits jeder Vierte den Film. Sonderlich überraschend ist der Erfolg daher nicht.

Schön ist jedoch, dass hier ein Film verdient mit vielen Zuschauern geehrt wird. Die Beziehung zwischen dem gelähmten Philipe und dem Vorstadtbewohner Driss ist herzergreifend, überzeugend gespielt und vor allem urkomisch. Der Film unterhält durchgehend und kann keine einzige misslungene oder gar langweilige Szene vorweisen. Stattdessen wird ein Sprüchefeuerwerk geboten, das gleichzeitig eine wunderbare Freundschaft konstruiert.

Natürlich ähnelt die Handlung einem Märchen, in dem ein Reicher sich mit einem Armen befreundet. Und natürlich wird der "Zustand" Philipes hier sehr geschönt. Denn jeder Mensch mit weniger finanziellen Mitteln könnte ein nicht annähernd so gutes Leben führen wie Philipe. Außerdem werden die ernsten gesundheitlichen Probleme Philipes Behinderung nur randständig behandelt.

Das ist andererseits jedoch auch die größte Stärke des Films. Philipe stellt Driss ein, weil er keine Mitleid haben möchte. Und der Film versucht auch nicht mit drastischen Szenen Mitleid für Philipe zu erheischen. Das ist sehr gelungen.

Auch an anderen Stellen geht der Film sehr schonend mit seinen Charakteren um. Es gibt nicht die typische Tiefphase in der Mitte des Films, in dem sich die beiden Hauptpersonen zerstreiten. Und wenn jemandem etwas ungeschicktes passiert (z.B. jemand hinfällt), dann ist das witzig, wird jedoch níe in ganzer Breite oder gar demütigend dargestellt.

"Ziemlich beste Freunde" ist ein berührender, urkomischer und rücksichtsvoller Film, der völlig zurecht mit vielen Besuchern beehrt wird. Der Film ist so gut, dass er sich auch bei mehrfachem Ansehen noch lohnt.

"Ziemlich gute Freunde" besticht jedoch nicht nur mit einer guten Handlung und pfiffigen Dialogen, sondern auch mit der sehr gelungenen Filmmusik, von der Teile bei Youtube anhörbar sind:

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Gelesen: War Horse (von Michael Morpurgo)

Das junge Pferd Joey wird von einem trunksüchtigen Bauern gekauft, der mit dem Erwerb lediglich einem anderen Bauern eins auswischen möchte. Der Sohn des Bauern, Albert, findet jedoch schnell gefallen an dem Tier und sorgt dafür, dass es ein zufriedenes Zugpferd wird. Dann bricht jedoch der erste Weltkrieg aus und Alberts verbitterter Vater verkauft Joey an die britische Armee. Für das Pferd beginnt eine Odyssee durch Schützengraben, Artilleriestellungen und das Niemandsland.

Das junge Pferd Joey wird von einem trunksüchtigen Bauern gekauft, der mit dem Erwerb lediglich einem anderen Bauern eins auswischen möchte. Der Sohn des Bauern, Albert, findet jedoch schnell gefallen an dem Tier und sorgt dafür, dass es ein zufriedenes Zugpferd wird. Dann bricht jedoch der erste Weltkrieg aus und Alberts verbitterter Vater verkauft Joey an die britische Armee. Für das Pferd beginnt eine Odyssee durch Schützengraben, Artilleriestellungen und das Niemandsland.Der britische Jugendroman ist komplett aus Joeys Perspektive erzählt. Joey spricht von sich selbst in der ersten Person und versteht, was Menschen um ihn herum sagen. Dabei ist es egal, in welcher Sprache mit ihm geredet wird. Die Perspektive ist ein guter Einfall. Denn oft versteht Joey zwar, was gesagt wurde, aber nicht unbedingt, was das bedeutet. In erster Linie versteht er nämlich nur Stimmungen, die auf ihn abfärben. Dies deutet daraufhin, dass er häufig nur die Wörter wiedergibt, aus denen der Leser dann einen Sinn ziehen kann.

Die Perspektive lässt die Sinnlosigkeit des ersten Weltkrieges jedoch noch stärker zutage treten. Joey bekommt häufig Gespräche von Soldaten mit, die sich fragen, wofür sie eigentlich kämpfen. Das bieten andere Romane jedoch auch. An einigen Stellen versucht Joey die Geschehnisse jedoch einzuordnen, was aus seiner Sicht auch misslingt. Der Krieg aus den Augen eines Pferdes wirkt dabei noch dämlicher als aus der Perspektive eines Soldaten. Joey wechselt zudem mehrmals die Seiten. Wenn bei unsinnigen Kavallerieattacken Joeys Reiter verletzt werden, gerät er in die Hand der jeweils anderen Seite. Für Joey macht das überhaupt gar keinen Unterschied, denn auf beiden Seiten werden Pferde und Soldaten schlecht behandelt und auf beiden Seiten gibt es sowohl Männer, die mit Pferden gut, als auch Männer, die mit Pferden schlecht umgehen können. Diese Seitenwechsel macht erzählerisch deutlich, dass es zwischen den Kämpfenden keinen Unterschied gab.

Der Roman fokussiert das Schicksal der Pferde. Das Nachwort weist darauf hin, dass vor allem die britische Armee zu Beginn des Krieges noch sehr auf traditionelle Kriegsführung setzte. Das änderte sich zwar mit der Zeit, doch bis dahin waren schon deutlich mehr als eine Million Pferde im Einsatz, die nach dem Krieg meist so geschwächt waren, dass sie an Schlachter verkauft wurden.

Joey bleibt im Roman nie lange bei einer Bezugsperson. Lediglich ein Pferd begleitet ihn eine ganze Weile. Ansonsten illustrieren die vielen und oft berührenden Episoden des Romans aus der Sicht eines Pferdes deutlich und teils drastisch die Sinnlosigkeit des ersten Weltkriegs. Der Roman kommt nun unter der Regie von Steven Spielberg mit dem deutschen Titel "Gefährten" ins Kino. Nach der Lektüre des Buches und dem zweifelhaften "Genuß" Spielbergs letzten Films würde ich jedoch - ganz subjektiv - empfehlen, das Buch zu lesen und danach zu überlegen, ob man die schöne Geschichte unbedingt als Hollywood Streifen sehen muss.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Gehört: Mordlauf (ARD-Radiotatort)

Ein anonymer Hinweis geht bei der Polizei Stuttgart ein: Ein Amoklauf soll in wenigen Stunden am Hermann-Hesse Gymnasium verübt werden. Die Beamten nehmen dies zunächst nicht ganz ernst, bis sie Drohbotschaften auf Youtube finden. Sofort wird ein Notfallkonzept entwickelt und an der Schule ermittelt. Schnell deuten alle Hinweise auf einen schüchternen, unbeliebten Jungen namens Boris.

Ein anonymer Hinweis geht bei der Polizei Stuttgart ein: Ein Amoklauf soll in wenigen Stunden am Hermann-Hesse Gymnasium verübt werden. Die Beamten nehmen dies zunächst nicht ganz ernst, bis sie Drohbotschaften auf Youtube finden. Sofort wird ein Notfallkonzept entwickelt und an der Schule ermittelt. Schnell deuten alle Hinweise auf einen schüchternen, unbeliebten Jungen namens Boris.Dem Hörer ist jedoch auch schnell klar, dass Boris den Tipp bei der Polizei abgegeben hat. Dennoch gibt es immer mehr Beweise, dass Boris in den geplanten Amoklauf verwickelt ist. So hat er unter anderem eindeutig etwas mit den Youtube-Botschaften zu tun, kann Waffen über seinen Vater erlangen und war schon öfter in Gewalttaten verwickelt. Der Täter scheint also schnell gefunden.

Gerade deswegen ist jedoch sicher, dass Boris nicht der Haupttäter sein kann. Das ist der große Moment dieses Tatorts. Das Hermann-Hesse Gymnasium hat einen enorm hohen Migrantenanteil. Für einen kurzen Moment spricht die Polizei daher auch Verdächtigungen gegen diese aus. Von Anfang an erlebt man jedoch auch den sehr engagierten Lehrer Wolf Moser. Er versucht einer völlig desinteressierten Klasse eine Hermann Hesse Erzählung nahe zu bringen. Außerdem hat er sich gerade geschieden. In der Hermann Hesse Erzählung geht es darum, dass ein Lehrer einen Amoklauf verübt, nachdem die Ehe mit seiner Frau in die Brüche gegangen ist. Die Parallelen sind natürlich schnell offensichtlich.

Dennoch baut der Tatort Spannung auf. Denn die Polizei zieht diese Parallele nicht so schnell (die Erzählung ist schließlich Pflichtlektüre). Und so kommt es zu einigen hektischen Situationen. Außerdem sind die Dialoge auch in diesem Radiotatort sehr gelungen. Der mürrische Kommissar philosophiert diesmal viel über "Amokläufer an sich" und verwendet dabei einen breiten Dialekt (wie auch andere Figuren des Tatorts), was für schönes "Lokalkolorit"-Gefühl sorgt.

"Mordlauf" ist ein spannender Tatort, der den Höhrer beinahe auf eine falsche Fährte lockt und durch eine tatsächlich auf die falsche Fährte gelockte Polizeit ein ordentliches Maß an Spannung aufbaut. Die Folge ist noch bis zum 13. Februar auf der Homepage der Seite kostenlos verfügbar.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Gelesen: Gegen die Welt (von Jan Brandt)

"Gegen die Welt ist ein großer deutscher Roman: über die Wende in Westdeutschland, über Popkultur in der Provinz und über Freundschaften, die nie zu Ende gehen", verspricht der Buchrücken von Jan Brandts Debutroman. Wenig Informationen für einen mehr als 900-Seiten starken Roman. Dieser beginnt mit einem anonymen Brief an Gerhard Schröder. Das Schreiben warnt vor einer Invasion Außerirdischer. Nach diesem merkwürdigen Einsteig wird die Geschichte Daniel Kupers von Geburt an erzählt. Daniel wächst in dem ostfriesischen Dorf Jericho als Sohn eines Drogisten auf. Die Eltern sorgen sich zwar um den Jungen, finden jedoch nie einen Zugang zu ihm. Daniel selbst erscheint eher schwächlich und lebt in Romanwelten, was ihn zu einem idealen Opfer älterer Schüler macht. Eines Tages kehrt er verwundet und beinahe nackt von der Schule zurück. Er ist unansprechbar, doch der Kornkreis auf seinem Weg lässt alle vermuten, er denke, er sei von Außerirdischen entführt worden. Ab da an wird Daniel für fast alles verantwortlich gemacht, was in Jericho schief geht.

"Gegen die Welt ist ein großer deutscher Roman: über die Wende in Westdeutschland, über Popkultur in der Provinz und über Freundschaften, die nie zu Ende gehen", verspricht der Buchrücken von Jan Brandts Debutroman. Wenig Informationen für einen mehr als 900-Seiten starken Roman. Dieser beginnt mit einem anonymen Brief an Gerhard Schröder. Das Schreiben warnt vor einer Invasion Außerirdischer. Nach diesem merkwürdigen Einsteig wird die Geschichte Daniel Kupers von Geburt an erzählt. Daniel wächst in dem ostfriesischen Dorf Jericho als Sohn eines Drogisten auf. Die Eltern sorgen sich zwar um den Jungen, finden jedoch nie einen Zugang zu ihm. Daniel selbst erscheint eher schwächlich und lebt in Romanwelten, was ihn zu einem idealen Opfer älterer Schüler macht. Eines Tages kehrt er verwundet und beinahe nackt von der Schule zurück. Er ist unansprechbar, doch der Kornkreis auf seinem Weg lässt alle vermuten, er denke, er sei von Außerirdischen entführt worden. Ab da an wird Daniel für fast alles verantwortlich gemacht, was in Jericho schief geht.Der Roman ist weitesgehend in einfacher, klarer Sprache geschrieben. Die meisten Szenen des Buches wirken sehr anschaulich, da Brandt viel beschreibt. Langeweile kommt trotz des Umfangs nie auf. Den Brandt erschafft mit Jericho einen Mikrokosmos, der ihm viele Figuren bietet. Das beginnt mit Daniels Familie, setzt sich mit den lokalen Einzelhändlern fort und schließt zum Schluss alle Köpfe, die man in einem ostfriesischen Dorf nun einmal vermutet, mit ein. Die vielen Nebenstränge lenken immer wieder von Daniels Schul- und Leidensgeschichten ab. Sie erzeugen auch den Bezug zu der angekündigten "Wende in Westdeutschland". Denn die reiche Einzelhändlerlandschaft in Jericho sieht sich seit langem der starken Konkurrenz bundesweit agierender Ketten ausgesetzt. Jeder Händler geht dagegen auf seine Art vor, leiden tun jedoch alle.

Die Handlung wird an zwei Stellen gebrochen. Als klar wird, dass ein Mitschüler, Peter Peters, den Daniel mit seinen gymnasialen Freunden mobbt, sich an einem Bahnübergang selbst umbringt, wird der Text in zwei Hälften gebrochen. Über hundert Seiten lang verfolgt man die Gedanken eines Zugfahrers auf der unteren Hälfte. Dabei entsteht ein gelungenes Portrait eines einsamen Mannes, der seinen Beruf zwar liebt, doch sehr unter den Selbstmördern leidet, die er vermeintlich auf dem Gewissen hat. Derweil findet Daniel vermeintlich gute Freunde, die sich jedoch in dem Moment von ihm abwenden als er das Gymnasium verlässt. In diesem Teil wird die Ankündigung "Popkultur in der Provinz" wahr gemacht. Nach Daniels Abgang vom Gymnasium wird die Handlung zum zweiten Mal unterbrochen. Denn Brandt nimmt sich wieder über hundert Seiten Platz, um zu beschreiben, wie Daniels Freunde vom Gymnasium alle einen grausamen Tod finden. Dieser Teil bricht mit der bisher zwar schrägen, aber hauptsächlich harmlosen Dorfbeschreibung. Die Tode sind allesamt grausam und doch an einigen Stellen auf tragische Art komisch, weil sie sehr ungewöhnlich sind.

Der letzte Teil ist am fesselndsten. Daniel leidet teils bewusst teils unbewusst daran, dass er sich für den Selbstmord Peter Peters verantwortlich macht. Zudem ist er immer wieder von Ideen besessen. Er beschuldigt einen Bauunternehmer, der Bürgermeister werden möchte, ein Nazi zu sein und wird gleichzeitig selbst dafür verantwortlich gemacht, dass überall im Dorf Hakenkreuze auftauchen. So hängt er mit jeder Anschuldigung, die die Dorfgemeinschaft ihm macht, einer weiteren Idee besessen an. Gleichzeitig gerät er in einen Freundeskreis, der sich hauptsächlich auf Alkohol und Drogen stützt, sodass es keinen Ausweg für ihn zu geben scheint. In der ganzen Zeit gibt es für Daniel, der vor allem in seinen Gedanken zu leben scheint, keine einzige Bezugsperson, mit der er sich wirklich unterhalten kann. Es gibt niemand, der ihn versteht und somit auch niemand, der ihm mit Rat zur Seite steht. Wahre Freunde sucht man in seinem Umfeld vergebens. Zwar gibt es ein paar Mal einen Hoffnungsschimmer am Horizon, auf die auch der Leser setzt, doch wird immer klarer, dass es für Daniel kaum einen Ausweg aus der ihn umgebenden feindlichen Atmosphäre gibt.

Das Ende überrascht mit einem krassen Perspektivwechsel. Die Stimmung im Dorf verwandelt sich gerade in offene Feindschaft gegenüber Daniel, da entschleunigt Brandt die Handlung und verlegt sie in die Zukunft. Für einen Moment scheint es so, als erführe man nun die Geschichte über "Freundschaften, die nie zu Ende gehen". Doch stattdessen erfährt man von einer Liebe, die ein dramatisches Ende nimmt. Das Ende ist - wie gesagt - überraschend, traurig, aber wohl auch der einzig mögliche Abschluss für Daniels Situation.

Bis zum Schluss geizt der Roman nicht mit kleinen Experimenten. Das bereits erwähnte trennen zweier Handlungsstränge durch einen Querbalken, die anonymen Briefe (zum Beispiel an Gerhard Schröder) oder eine verbleichende Schrift, wenn es Daniel mal nicht gut geht. Diese Kleinigkeiten sind nicht notwendig, um den Roman am Laufen zu halten, sorgen aber von Anfang an für eine schräge Atmosphäre, die den ganzen Roman durchzieht.

"Gegen die Welt" überzeugt mit einem eindringlichen Dorfportrait, in das sich ein Junge nicht einfügen kann. Der Roman ist dabei reich an überzeugenden und doch meist tragischen Nebenfiguren, die immer wieder von der eigentlichen Handlung ablenken. "Gegen die Welt" hält zwar nur in Teilen, was der magerer Text auf dem Buchrücken verspricht, ist aber dennoch ein unterhaltsamer, überraschender und eindringlicher Roman.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

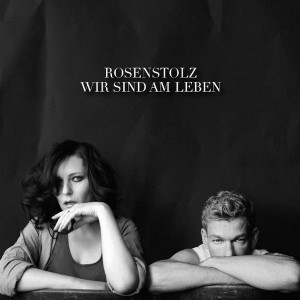

Blogpause

Dieser Blog macht erst einmal eine (hoffentlich kurze) Blogpause, um mir etwas Zeit zum Denken und Reflektieren zu lassen. Regelmäßige Rezensionen zu (Heftroman)Serien werden hoffentlich weiter auf den jeweiligen Seiten erscheinen und demnächst dann hier verlinkt.

Bis dahin einfach den Blog abbonnieren und sofort mitbekommen, wann es wieder los geht.

Rosenstolz - Ein Wunder für mich - MyVideo

Bis dahin einfach den Blog abbonnieren und sofort mitbekommen, wann es wieder los geht.

Rosenstolz - Ein Wunder für mich - MyVideo

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Steigbügelhalter?

Die Jamaika-Koalition im Saarland ist zerbrochen. Das ist gut, denn mit einer zerrüteten FDP und den unter dem Eindruck der Käuflichkeit leidenden Grünen konnte sich die Koalition nie zu einem Projekt entwickeln. Die Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer beendete die Koalition mit einem Koalitionsangebot an die SPD. Das ist klug und für die Sozialdemokraten gefährlich. Denn so entsteht der Eindruck, wieder einmal politischer Steigbügelhalter der Union zu sein. mehr

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Gelesen: Grau (von Jasper Fforde)

Eddie Russett ist ein Roter, das bedeutet, dass er ausschließlich rot sehen kann und bestimmt seine gesellschaftfliche Position. Er hat einen Fehler begangen und versucht durch ein neues Warteschlangenprinzip eine fortschrittliche Neuerung einzuführen. Daher wird er bestraft und muss zusammen mit seinem Vater, einem roten Mustermann, in die Randzone, um in einem Dorf eine Stuhlzählung durchzuführen. In der Randzone läuft vieles anders. Eddie, der hofft in die mächtige Familie der Oxbloods einheiraten zu können, muss erkennen, dass die Regeln hier weitaus laxer ausgelegt werden. Im Laufe des Romans muss Eddie herausfinden, dass in der geordneten Welt, in der er lebt, einiges nicht stimmt.

Eddie Russett ist ein Roter, das bedeutet, dass er ausschließlich rot sehen kann und bestimmt seine gesellschaftfliche Position. Er hat einen Fehler begangen und versucht durch ein neues Warteschlangenprinzip eine fortschrittliche Neuerung einzuführen. Daher wird er bestraft und muss zusammen mit seinem Vater, einem roten Mustermann, in die Randzone, um in einem Dorf eine Stuhlzählung durchzuführen. In der Randzone läuft vieles anders. Eddie, der hofft in die mächtige Familie der Oxbloods einheiraten zu können, muss erkennen, dass die Regeln hier weitaus laxer ausgelegt werden. Im Laufe des Romans muss Eddie herausfinden, dass in der geordneten Welt, in der er lebt, einiges nicht stimmt."Grau" verwirrt die erste Hälfte des Romans sehr. Die Welt wirkt sonderbar. Die Menschen haben eine eingeschränkte Farbsicht. Daher bestimmt das Sehvermögen den Platz in der Gesellschaft. Es gibt Rote, Blaue, Grüne, Gelbe, Purpurne und auch Graue Menschen, die Gesellschaft ist strikt hierarchisch aufgebaut. Die Purpunen sind die höchsten und wichtigsten Menschen, die Grauen befinden sich im Kastensystem ganz unten. Das lernt man jedoch erst im Verlauf des Romans.

Zu diesem Kastensystem kommt ein schier nicht enden wollender Regelfundus. Alles scheint geregelt und dennoch ist der Volkssport das Umgehen der Regeln. Damit riskiert man jedoch Strafmeriten. Meriten sind die Währung in Ffordes Welt. Erst ab 1000 Meriten hat man das Bürgerrecht und darf zum Beispiel heiraten. Ist man mit seinen Meriten in den Negativen oder hat man zu heftige Regelverstöße begangen, wird man zum Reboot geschickt.

Die ersten zwei Drittel des Romans werden darauf verwendet, dieses System (zudem noch einige weitere skurrile Einzelheiten gehören) anschaulich darzustellen. Der Leser begleitet Eddie Russett in einen Ort in der Randzone. Dort muss Eddie zur Bestrafung eine Stuhlzählung durchführen. Dabei gerät er in die Fänge einiger Dorfintrigen, was sich jedoch sehr behäbig liest.

Dennoch ist die Farbokratie sehr faszinierend und man wartet die ganze Zeit darauf, dass irgendwie erklärt wird, wie es dazu kommen konnte. Das wissen die Bewohner Ffordes Welt jedoch selbst nicht. Im Zuge mehrerer Rückschritte wurde nicht nur vergangene Technik zerstört, sondern auch Wissen vernichtet. Es wird jedoch rasch klar, dass hinter der angeblich so heilen, friedsamen Welt ein dunkles Geheimnis stecken muss (wozu sollte sonst der Roman geschrieben werden).

Davon lenkt Fforde aber geschickt ab. Denn schon der Buchrücken fasst die Handlung knapp zusammen: Eddie sieht das letzte Kanninchen nicht, verliebt sich in Jane und verhindert somit die Heirat mit einer Oxblood, erfährt die "Wahrheit" und wird zum Schluss von Jane in einen tödlichen Baum geworfen. Da "Grau" als Trilogie angelegt ist, geht man davon aus, dass Eddie tatsächlich wie in einem Cliffhangar in den Baum geworfen wird.

Auf den letzten hundert Seiten verdichtet sich die Handlung beträchtlich. War sie vorher behäbig und manchmal vielleicht etwas langweilig, werden hier seitenweise neue Erkenntnisse geliefert. Leider konnte man einige bereits erahnen. Der 400-Seiten angekündigte Mordversuch Janes erweist sich zum Schluss als etwas ganz anderes und die Ereignisse nehmen auf den letzten zwanzig Seiten eine völlig unerwartete Wendung, die tatsächlich Spannung für den nächsten Band aufbaut.

Denn Eddie ist nun endlich in einer Position, in der er die Probleme des derzeitigen Regimes erkannt hat und auch bekämpfen kann. Insofern ist "Grau" tatsächlich eine fast 500-seitige Einleitung für die eigentliche Geschichte, die nun folgen muss.

Dafür macht der Roman die Sache sehr gut. Denn an keiner Stelle wird der Leser lang über diese sehr komplexe und doch wohlgeordnete apokalyptische Welt belehrt. Stattdessen erfährt er alles durch die Handlungen, die Eddie zwar immer erklärt, aber auch als selbstverständlich und völlig normal darstellt. Am Ende hat man sich an die skurrilen Rituale dieser Welt so gewöhnt, dass sie einem tatsächlich als normal erscheinen.

"Grau" ist daher eine sehr gelungene Einleitung für eine Trilogie, die mit einer faszinierenden Dystopie aufwartet. Der Roman ist zwar etwas behäbig und an einigen Stellen etwas langweilig, das ist für die sprunghaften Ereignisse am Schluss und die Einführung der merkwürdigen Welt aber nötig.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Glückliche Mitte?

Aus den USA wird seit vielen Monaten hauptsächlich über die dortige Schuldenkrise und den Wettstreit republikanischer KandidatInnen um die Nominierung des republikanischen Präsidentschaftskandidaten berichtet. Vorgestern begannen die Vorwahlen. Am Tag darauf gab die einzige Kandidatin und schrillste Persönlichkeit, Michelle Bachmann, auf. Der “Caucus” in Iwoa hat drei Gewinner hervorgebracht. Gewonnen haben ein Unternehmer, der als Gouverneur eine Gesundheitsversicherung einführte, Obamas Krankenversicherung aber sofort nach Amtsantritt abschaffen möchte. Gewonnen hat auch ein siebenfacher Familienvater, der strenggläubiger Christ ist, mit Homosexuellen so seine Probleme hat und zudem nicht wirklich an die Evolutionstheorie glaubt. Dritter Sieger ist ein fast schon fanatischer Libertärer, dessen Äußerungen sehr an frühere isolationistische Zeiten der USA erinnern, der den Staat am liebsten abschaffen möchte und in der Vergangenheit wohl auch mit antisemitischen Kommentaren aufgefallen ist. Klasse. mehr

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Toll: Law & Order?

In der Taz erschien heute ein schöner (leider nicht online veröffentlichter) Artikel darüber, warum “Law & Order”-Politik ein linkes Anliegen sein müsste. Ausgehend von dem katastrophalen Versagen des Verfassungsschutzes bei der Aufklärung der Gewaltverbrechen des Zwickauer Nazitrios betont der Autor Jan Feddersen, dass vernünftige “Law & Order”-Politik vor allem die Schwachen schütze und nicht generell abzulehnen sei. mehr

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Gehört: Mein Leben im Aschenbecher (von Rosenstolz)

Der fünfte Song auf dem neuen Rosenstolz-Album ist das eine, unvermeidliche Lied, das von Peter Plate gesungen wird. Auf jedem Album erhält er einen Track, der meist nicht besonders gut gesungen ist, dafür aber mit einem guten Text und einer guten Botschaft getragen wird. Leider fehlt dem Lied dies.

Der fünfte Song auf dem neuen Rosenstolz-Album ist das eine, unvermeidliche Lied, das von Peter Plate gesungen wird. Auf jedem Album erhält er einen Track, der meist nicht besonders gut gesungen ist, dafür aber mit einem guten Text und einer guten Botschaft getragen wird. Leider fehlt dem Lied dies.Verheißungsvoll leiten Streicher den Song ein. Doch sie werden mit dem Einsetzen Peters Stimme durch einen stumpfen Hintergrundbeat ersetzt, aus dem man lediglich an besonders ruhigen Stellen ein Klavier heraushören kann. Von Melodik kann daher kaum die Rede sein.

In diesem Lied verarbeitet Peter (wie es in vielen Liedern der Platte herausklingt) wohl seine Burn-Out Erfahrungen. Das sei ihm gegönnt. Gut wird der Track aus dieser Erkenntnis heraus jedoch noch nicht.

Peters hier noch kratzigere Stimme als sonst, erzählt einem, dass er im Aschenbecher liegt und früher Tellerwäscher war. Er erzählt, dass alles so toll war (als Tellerwäscher?) und er jetzt aber ja im Aschenbecher liegt. In der zweiten Hälfte geht es dann darum, was er alles wieder tun möchte (sehn, stehn, bewegen etc.). Abgesehen davon, dass die Einleitung zu diesen Phrasenausrufen etwas unlogisch ist, nervt das ständige ich will wieder im zweiten Teil.

Das liegt auch daran, dass dieser Stil auf dem Album bereits zu oft verwendet wurde. Wir sind am Leben formulierte ähnliche Aufrufe in der zweiten Person (Hast Du alles erlebt?), Überdosis Glück verwendete ebenfalls die erste Person (ich will wieder fliegen). Das mag ein Grund sein, warum der Refrain nervt. Dazu ist er im Gegensatz zu den vorherigen Liedern dumpfer vorgetragen und wird nicht von einer Gesangstimme getragen.

Natürlich ist "Mein Leben im Aschenbecher" nicht gänzlich schlecht. Es gibt eine gelungene Stelle, in dem Peter feststellt, dass er keine Hilfe braucht, sondern klar ist, weil er denkt. Das ist leider eine der wenigen gelungenen Stellen.

"Mein Leben im Aschenbecher" ist eines der schwächsten Rosenstolz-Lieder, das weder einen angenehmen Rhythmus noch eine vernünftige, nicht schon in den vier Liedern zuvor erwähnte Botschaft aufweist.

Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

... ältere Einträge